皆さんは、「無排卵周期症」という言葉を聞いたことがありますか?

一般的には「無排卵月経」とも呼ばれており、放っておくと不妊や病気に繋がることがある病気ですが、自覚症状がなく、気づかない方が多いと言われています。

今回は、そんな無排卵周期症(無排卵月経)の原因や治療法について紹介していきます。

無排卵周期症(無排卵月経)とは

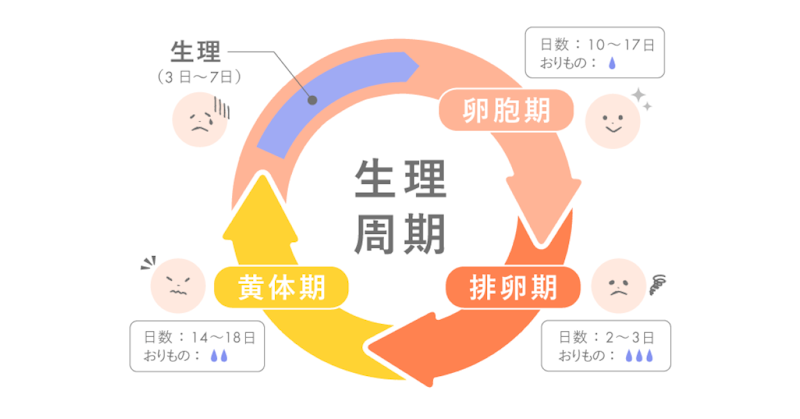

まずは、生理周期について説明します。

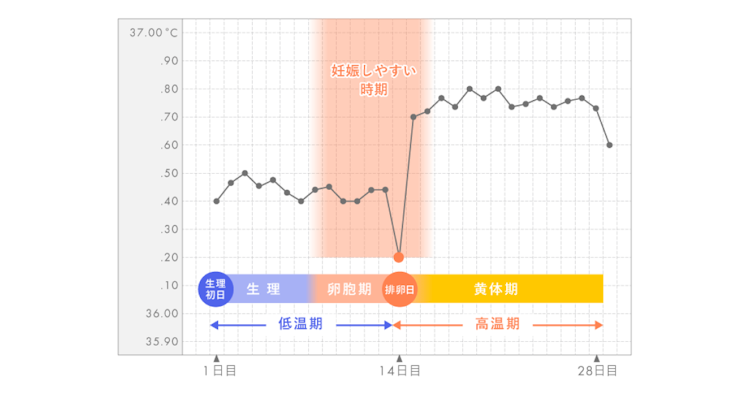

生理周期は生理が「始まった日」から次の生理が来る「前日」までの日数のことを指し、正常な生理周期は25 〜38日といわれています。生理周期は、以下の4つの時期に分けられます。

①卵胞期:卵胞を成長させる子宮内膜が厚くなる

↓

②排卵期:成熟した卵胞から卵子が飛び出す

↓

③黄体期:黄体ホルモンが分泌され、子宮内が妊娠しやすい環境に整えられる

↓

④生理:受精卵が着床がしない場合、厚くなった子宮内膜が剥がれ経血として体外に排出される

無排卵周期症は「無排卵月経」と呼ばれることもありますが、このときに起こる出血は月経(生理)とは異なるものです。

生理不順などが症状として現れることがありますが、出血量や出血の時期が、通常の生理とあまり変わらないことも多いため、「排卵が起きていない」ということには気づかない場合が多いです。

無排卵周期症(無排卵月経)の症状

正常な生理と同様の周期で出血が起こることもあり、気づかないことも多くありますが、下記の症状がある場合は無排卵周期症の可能性も考えられます。

- 頻発月経や希発月経など、生理周期の異常(生理不順)

- 過多月経や過長月経、過少月経、過短月経などの生理の出血量・生理の持続期間の異常

- 不正出血がある

- 基礎体温が低温1相性を示す(高温期がない)

なお、生理周期が51日以上の希発月経では約31%、19日以内の頻発月経では約60%が無排卵であるといわれています。

無排卵周期症(無排卵月経)の基礎体温の変化について

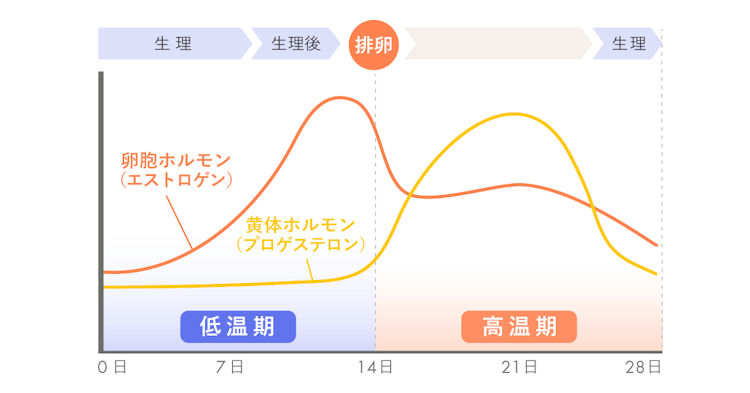

症状で触れた、無排卵周期症のときの「基礎体温が低温1相性を示す」という部分について、グラフを用いて説明します。

生理周期の中では、卵胞ホルモンと黄体ホルモンのバランスが変化していますです。

それぞれ、卵胞ホルモンには卵胞を成長させて子宮内膜を厚くする働きがあり、黄体ホルモンには受精卵が着床しやすいように子宮内膜を整える働きがあります。

卵胞期で育った卵胞から卵子が飛び出す排卵が起こると、黄体ホルモンの分泌がグンと増え、この時期を「黄体期」と言います。黄体期には基礎体温がわずか(0.3~0.5度)ながらに上昇します。

排卵してから起こる黄体ホルモンの分泌増加や、高温期になるといった変化が、無排卵の場合はみられません。

また、排卵が起こっている場合、妊娠しなかった場合には、黄体ホルモンの分泌が減少し、厚くなった子宮内膜が経血として身体の外に排出される生理が起こります。

しかし、排卵が起こらない場合は、黄体ホルモンの分泌が増えるタイミングがありません。

そのまま卵胞ホルモンだけがどんどん増えて子宮内膜が成長し続けます。

厚くなりすぎて支えきれなくなった子宮内膜の一部が剥がれ落ちることで、生理のような出血が起こるのです。(破綻出血とも言います。)

増えすぎた子宮内膜が部分的に剥がれているだけなので、子宮内膜はきれいにリセットされません。

結果的に子宮内膜が厚くなって出血が起きる点では生理と無排卵周期症、どちらも同じですが、体内のホルモンバランスや子宮内の状態には大きな違いがあるのです。

無排卵周期症(無排卵月経)の原因として考えられること

無排卵周期症には、いくつかの原因が考えられます。

ここでは、主な5つの原因を紹介します。

ストレス

ココロや身体に大きなストレスがかかることで、排卵を促すホルモンの分泌に支障が出て、排卵が起こらなくなることがあります。

健康な成人女性の場合でも、ちょっとしたストレスで無排卵周期症を引き起こしてしまうことがあるようです。

過度なダイエット

過度なダイエットによって栄養失調の状態が続くと、ホルモンバランスが乱れ、排卵が正常に起こらなくなることがあります。

卵巣の未発達・卵巣機能低下

思春期と更年期においては、卵巣機能が低いため、定期的に排卵が起こらないことがあります。

ただ、これらの時期における無排卵周期症は生理的なもので、治療を必要としない場合も多いです。

多嚢胞性卵巣症候群(たのうほうせいらんそうしょうこうぐん)

多嚢胞性卵巣症候群とは、卵子を包み込む卵胞が成長せず、卵巣の中にたくさんの卵胞(嚢胞)がとどまり、定期的な排卵が起きなくなる病気です。

【甲状腺疾患】

のどぼとけの下にある甲状腺は、甲状腺ホルモンというホルモンを分泌していて、全身の新陳代謝に働きかけています。

甲状腺の機能が低下し、甲状腺ホルモンの分泌量が少なくなると、無排卵周期症が生じる場合があります。

治療法

無排卵周期症の原因や、妊娠を希望するかどうかによって治療法は異なります。

過度なストレスやダイエットが原因の場合は生活習慣の改善を図り、その他疾患が原因の場合はホルモン剤などを服用する場合があります。

症状にもよりますが、すぐに妊娠を希望しない場合は、経過観察となることも。

ただ、生理不順や貧血など、日常生活に支障をきたしている場合は治療の対象となります。

気になる症状や、生理に悩みがある場合は一度婦人科を受診し、医師の指示のもと治療を行うようにしましょう。

無排卵周期症は放置せずに治療を!

無排卵周期症を放置しておくと、不妊に繋がる可能性があります。

さらには、骨粗鬆症や子宮体がんのリスクが上がる危険もあるので、早めの治療が重要です。

無排卵周期症(無排卵月経)かどうかを確かめるためには

病院での検査や、基礎体温などから知ることができます。

基礎体温を測っている場合は、排卵の時期に起こるはずの体温の上昇がみられない場合に「排卵をしていない」と判断することができます。

まとめ

無排卵周期症は、症状として生理不順が見られることもありますが、自覚症状がないケースが多いため、見過ごしてしまいがちです。わかりやすい症状としては、生理不順や生理の出血量、持続期間の異常などがみられます。

ストレスや食生活が原因になっていることもあり、生活習慣の見直しをすることで改善される場合もありますが、隠れた病気のサインであることも考えられます。

放っておくと、不妊などに繋がってしまうリスクがあるので、早めに適切な治療を行うことが大切です。

健康のためにも、基礎体温を測ったり、定期的に婦人科を受診したりして、きちんと排卵が起こっているか日ごろから意識して生活できるといいですね!